浜松の腸専門サロン

3D腸デトックス&リンパエステサロンaoiです。

12月に入り朝晩は寒い日が続いていますね….

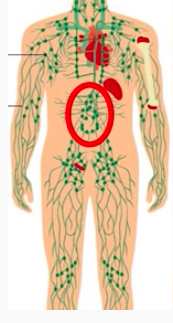

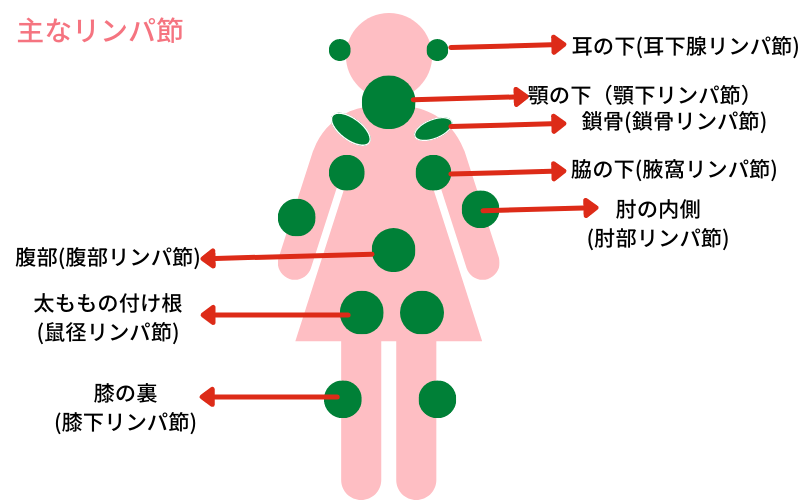

風邪をひきやすい時期にもなるので、免疫力をアップさせておきたいところ。

免疫力=腸!ですよね♪

今日は腸に良い調味料をご紹介していきます。

腸に良い調味料を使うと良い理由

私も普段毎日のように食事を作っています。

毎日のことですが、その毎日の食事が腸にとってはやはり大事。

その時に、どんな味付けをしますか?

醤油、みりん、料理酒、お酢、塩、こしょう……

などいろいろな調味料がありますよね!

絶対使う調味料をちょっと腸に良いものに変えるだけで、腸活がぐっと楽になりますよ♪

皆さんにも使っていただきやすい調味料をご紹介します。

①塩

まずは料理によく登場するお塩!

しかし「減塩」しなければいけないのでは?と思われる方も多いのではないでしょうか。

塩分のとりすぎは高血圧や心臓病のリスクを高めると言われます。

中年以降になると、とにかく塩分を控えめにといわれますよね。

しかしその原因になるのは「塩化ナトリウム」です。

よく薬局やスーパーで売られている、食卓塩や食塩などの精製塩は、成分の99%が塩化ナトリウムということをご存知でしたか?

(実は、精製塩は工業製品と呼ばれるほど体に良くないのです….)

なので、このようなよく売られている安いお塩を使うと絶対に体には良くはない。と言い切れます。

ではどのような塩が良いのでしょうか?

精製されていない、天然の成分が使われたお塩が良いです。

こういったお塩は、ナトリウムだけでなく、カリウムやカルシウム、マグネシウムといったミネラル分も豊富に含まれています。

当然そのぶん、同じ量をとってもナトリウムの割合は下がりますし、なにより、そのほかの成分はとても身体にいいものです。

私がオススメする、この「ぬちまーす」というお塩。

このぬちまーすには、体内の余分な塩分を排出するカリウムが豊富に含まれています。

特定のミネラルが何か突出して効果があるというより、様々なミネラルが豊富に含まれていることから、身体のミネラルバランスを整え、ホルモンバランスの乱れを修復するのに役立ちます。

(ギネスに認定されているほどミネラル分が世界一多いお塩なのです!)

毎日のように料理に登場するお塩。

できれば、体に良いものを取り入れていきたいですね!

②味噌

味噌は、

・血管の掃除

・腸の掃除

もしてくれる特効薬だと言われています。

味噌汁から摂っていただきたいのは、味噌が発酵する過程で発生した「微生物」です。

しかし、調理を気をつけないと、味噌の微生物が失われてしまいます。気をつけていただきたいのは「温度」です。

味噌の酵母菌は70度で徐々に失われていき、乳酸菌は50度で失われていきます。

「味噌は火を止めてから溶き入れる」というのは聞いたことがあると思います。

しかし、正しくは「火を止めてしばらく経ってから味噌を溶き入れる」が正しいです。

火を止めてすぐでは、まだ温度が高いので、50度くらいで味噌を溶き入れるのが最もおすすめです。

肌にもよく、シミ予防、美肌効果があると言われています。肌の水分量もアップするそうですよ♪

ただし、味噌ならなんでも良いというわけではないのでご注意を。

安いお味噌は、やはり効果もそれなり….

大量にすごい速さで発酵をさせたお味噌はやはりあまり意味がありません。

最低でも半年、購入できたら2年もののお味噌などを使っていただくと効果は全然違います!

天然酵母菌も入れて発酵させたコーボンのお味噌もあります。

『コーボンみそ』は、大豆・米・塩・天然酵母など、原材料はすべて国産。

1年~1年半熟成・発酵させた天然酵母で国産大豆が仕込まれさらに発酵・熟成。

しっかり生きた伊豆の生みそです。

こちらからチェックしてみてくださいね。

③酒粕

酒粕を調味料!?と思われる方も多いと思います。

酒粕は腸内の余分な脂肪や残留する油を吸着して そのままお通じへ出してくれる効果があるとされています。

それ以外にも、肌質改善、美肌美容効果、 シミ予防をしてくれ、腸を健康にしてお肌もキレイにしてくれます。

5~10gを目安に摂取すると良いです。

(お酒の弱い方や、お子様には甘酒もしくは甘麹など代用してみてください。 )

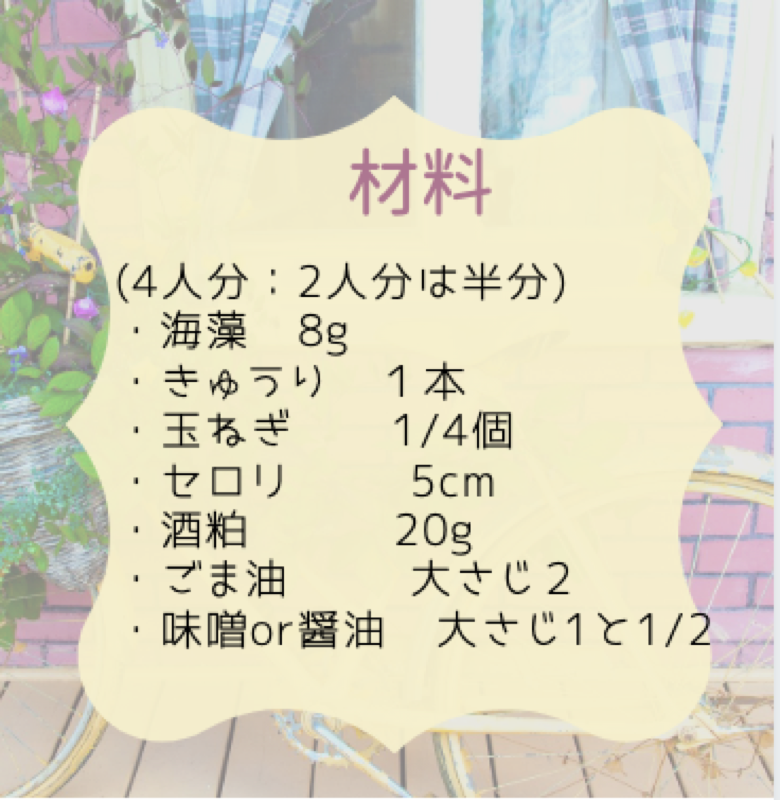

酒粕を使ったレシピ

(1)海藻は事前に水に戻しておきます

→海藻は色々な種類の階層が入ったものがお勧めです。

(2)きゅうりは丸々1本を縦にスライサーで切ります。玉ねぎ、セロリは薄くスライスします。

(3)酒粕とごま油、味噌をよく練り合わせておきます。

(4)すべての材料を混ぜ合わせます。

(5)お皿に盛り付けて完成です。

スーパーでも簡単に手に入りますよ♪

④醤麹

あまり馴染みがないかもしれませんが、この醤麹は万能です!

醤麹は、大豆と麦に麹菌を合わせて作られたものです。

この醤麹にお醤油とお水などを混ぜて、常温で置いて発酵させたり、時間がない場合は発酵調理器などを使用して発酵させます。

すると、こんな感じでとろっとろの醤麹が出来上がります。

これがあると料理の仕込みが本当に楽になります!

例えば、唐揚げの下味に。漬けておくだけで本当に美味しくなります!

唐揚げでなくても、お肉の下味にも使えます。

生姜と混ぜたら生姜焼きにも使えます。

あとは、野菜炒め、ドレッシングなど。

しょうゆ代わりに使うイメージです♪

もちろんそのままでも食べられますよ!

醤麹の使い方についてはまたブログで詳細をご紹介しようと思います!

これが醤麹のもとです。

これに醤油を混ぜて発酵させるだけなので超簡単ですよ!

⑤ハチミツ

甘さを出したい時、白砂糖を使っている….という方は

少ないと思います。

甜菜糖やきび砂糖などを使っている方も多いのではないでしょうか?

私はよくはちみつも使います♪

はちみつも賛否両論ありますが

我が家は、子どももはちみつが大好きなので良く登場します。

はちみつにはオリゴ糖が含まれていますが、オリゴ糖は腸内細菌の餌になり、

腸内にいる善玉菌を育てることにつながります。

(他のオリゴ糖の多い食材:蜂蜜、ごぼう、玉ねぎ等)

オリゴ糖は大腸に到達するまで消化されず、腸内にきちんと届いてから善玉菌を増やすため、腸内の細菌のバランスを整えてお腹の調子(消化吸収の手助け、腸の働きを活発にするなど)を正常に保つ効果があり、便秘解消に役立ちます。

良い乳酸菌をとったら、オリゴ糖もとって、どんどん良い菌を育てていきましょう。

普段は、長坂養蜂場さんのはちみつも使ったりします。

ここに遊びに行くのが楽しくて定期的に買い物しています^^

⑥オメガ3系のオイル

質の良い油は腸の炎症を抑えてくれるとされています。

特に効果が高いのはオメガ3系の油です。

オメガ3系の必須脂肪酸のメリット・・・

・血流改善

・腸の炎症を抑える

・コレステロール値の改善

・炎症抑制作用

・血栓抑制作用

・アレルギー抑制作用

・血管拡張作用

などなど。

青魚の油、えごま油、亜麻仁油などのDHA、EPAやαリノレン酸の多い油 などがオメガ3系の油です。

ファスティング時の便秘予防にも使える亜麻仁油は色々と使えます♪

(味に癖がありますが….生で摂りましょう!)

⑦ぬか漬け

調味料ではないけれど、おかずの一品に糠漬けを始めてみませんか?

腸に穴が開いてしまう「リーキガット」ご存知ですか?

腸壁が弱っていると腸に穴が開くことがあり、そこからタンパク質が漏れ出ます。

私たちの体は漏れ出たそれを敵だと認識して、攻撃を始めます。

グルテン(グルテンはパンなどに使われる小麦に含まれる、タンパク質のことです。)というタンパク質がそのまま腸壁から、全身に吸収されて炎症を起こしてしまいます。

そのリーキガットを修復するのは酪酸であると言われています。

酪酸は腸のバリア機能を強くしてくれます。

なぜかというと、腸壁の細胞は、酪酸をエネルギーにして作られているからです!

ぬか漬けは、この酪酸が多く含まれる唯一の食材です。(臭豆腐などもありますが普段食べないですよね…)

なので、ぬか漬けを日常的に食べると酪酸が作られて、強いバリア機能を持った腸が作られていきますよ!

こんなふうに簡単にできるものも売っているので、手始めに始めてみるのもオススメ♪

まとめ

腸活に使える調味料などをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?

楽天roomで、腸に良い調味料を他にもご紹介していますので参考に見てみてくださいね♪

近所にオーガニックショップなどがあればそちらでも大体手に入るものだと思います^^