静岡県浜松市の腸もみ専門

3D腸デトックス&リンパエステサロンaoiです。

便秘の方が積極的に摂りたい「食物繊維」。

特に、「水溶性食物繊維」を意識して摂取したいのですが、

なかなか思うように摂取量を増やせない….と悩まれている方も多いです。

そこで今回は、食生活で使いやすい

「水溶性食物繊維」を含む食材のご紹介をします!

水溶性食物繊維の効果のおさらい!

水溶性食物繊維の効果をおさらいしておきましょう。

【1】便を柔らかくしてくれる

水分を吸収し便を柔らかくしてくれる効果があるので、便が硬い人は特に積極的に摂りましょう

【2】善玉菌のエサになって、腸内環境を整える

不溶性食物繊維よりも発酵の影響を受けやすく、善玉菌のエサになってくれます。良い腸内環境を作るためには必須です!

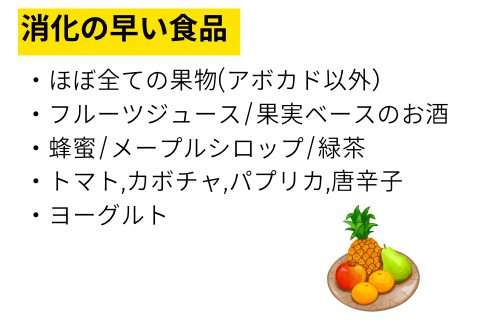

【3】血糖値の吸収を緩やかにする

消化吸収のスピードがゆっくりになるので、血糖値の急上昇を防ぎます。糖尿病の方にはすごく大切な食材になりますね。

食物繊維はどのくらい摂れば良い?

食物繊維の摂取については、

男性は21g以上、女性は18g以上を摂取するのが目標とされています。

※日本人の食事摂取基準(2020年版)では食物繊維の一日あたりの摂取量

ちなみに、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の摂取割合の理想は

「2:1」。なので、女性の場合は、

摂取目標量の18g中6gを水溶性食物繊維で摂ることが理想です。

しかし、実際には半分の量も摂取できていないと言われています。

なのでかなり意識して摂取する必要がありますね!

どんなものに水溶性食物繊維は多いの?

- 穀類:大麦、オートミール、ライ麦など

- 海藻:ひじき、寒天、のり、わかめ、昆布、もずく、めかぶ

- 野菜:モロヘイヤ、オクラなど

- 芋類:こんにゃく、じゃが芋 里芋 長芋など

- 果物:いちご、みかん、アボカドなど

に多く含まれています。

これらの食材を意識して摂取してみてくださいね♪

では、お勧めの水溶性食物繊維をいくつかご紹介しますね!

粉寒天

水溶性食物繊維の豊富なものとして、人気なのがわかめやもずくなどの「海藻」です。

わかめの場合100gあたり、3.6gの食物繊維が入っているので、積極的に食べたい食材です。

しかし、海藻の場合、乾燥してあるので、100g食べるというのはなかなか難しく、水溶性食物繊維を摂取したい場合は、かなりの量を食べなくてはなりません^^;

そこで、海藻類で摂取するなら、断然「粉寒天」がおすすめ。

寒天は、8割が食物繊維でできた、食物繊維の王様!

腸の善玉菌の餌になり、短鎖脂肪酸を増やして、腸の粘液を増やして大腸と小腸を守ってくれるだけでなく、病気の予防までするとても大切な役割を担う存在です。

特に粉寒天は日常の食事に取り入れやすく、手に入りやすいものなので

腸活を進めていく上で非常に役立つと思います!

*お米を炊く時に、粉寒天を1合に対して1g入れる

*お味噌汁に少し入れる

などの工夫で取り入れることができます♪

寒天の詳細はこちらに記事がありますので、ぜひ読んでみてください♪

オクラ

他の野菜と比べても食物繊維の含有量はトップクラス!

オクラは100g中1.4gの食物繊維が含まれています。

野菜の中でも上位の含有量でレタスの4倍以上、にんじんの約2倍だそうです。

オクラのネバネバ成分の正体は、

胃の粘膜を保護する効果のある成分や、腸内環境の改善効果がある「ペクチン」。

また、血中のコレステロールを減らす働きがある「ガラクタン」です。

生でも食べられますし、気になるようであればさっと茹でて食べるものOK♪

食物繊維の量的にはさほど変わりはありません。

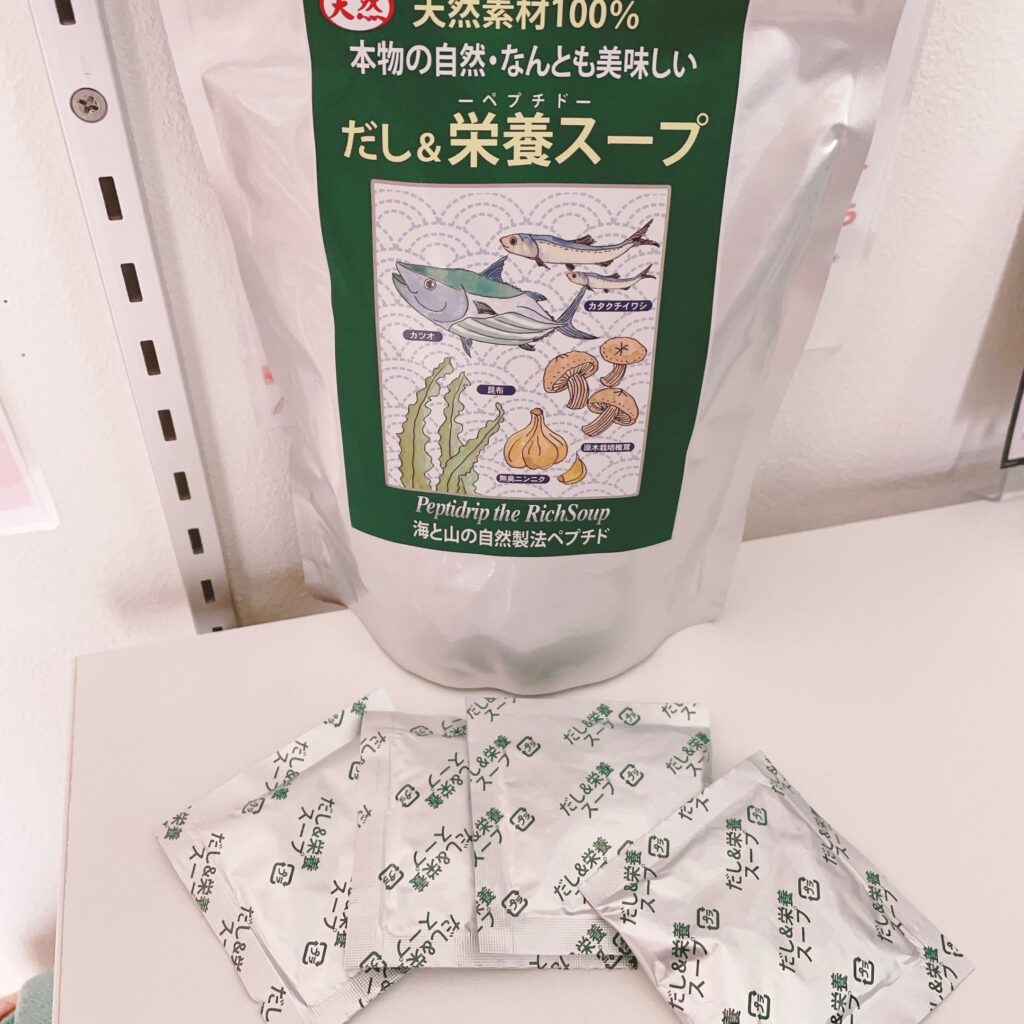

私は、少し柔らかい方が好きなので、さっと茹でて刻んで、だし&栄養スープとみりんを入れて、ねばねば〜になるまで混ぜてから食べます。私は、1回に5本くらいを食べちゃいます^^

ここに納豆を入れても美味しいですね♪

モロヘイヤ

モロヘイヤは、水溶性食物繊維を100g中1.3g含んでいます。

ペクチンやマンナンなどの水溶性食物繊維が豊富に含まれているので、オクラと同じような効果を得られます。

それ以外にもβーカロテン、ビタミンC、E、葉酸なども豊富に含んでいます。

モロヘイヤに含まれるβーカロテンやビタミンEは、脂に溶ける性質をもった栄養素なので、油と一緒に摂ることで吸収率がアップすると言われています。

なので食べる時は、油でさっと炒めたり、またはさっと茹でて、生の油をかけて食べるなどすると栄養素を無駄なく食べられます♪

らっきょう

らっきょう100g中には20.7gの食物繊維が含まれていて、そのうち約9割にあたる18.6gが水溶性食物繊維です。

また、カリウムも豊富に含まれています。

カリウムは余分なナトリウムを体外へ排出してくれる働きがあるので、むくみが気になる方にもおすすめです。

らっきょうを食べる場合は、1日3~4粒くらいが良いでしょう。

らっきょうには、硫化アリルという成分が含まれています。適度な量であれば消化液の分泌を促したり、血液をサラサラにしたりと良い効果がありますが、

食べすぎてしまうと、逆に腸への過剰な刺激になってしまうことがあり、胃痛や下痢を引き起こします。

また、スーパーで購入する際などは、裏面を見て、添加物が多すぎるものにはご注意ください。

なるべく季節のものであったり、添加物の少なめのものを選んでくださいね^^

アボカド

アボカドは、100gあたり1.7gの水溶性食物繊維が含まれています。

それ以外にも、カリウムや、ビタミンB1、B2などが豊富に含まれています。

アボカドには脂質が豊富に含まれていて、一個食べるとお米お茶碗1杯分に相当するそう。

なので、1日に1/2個を目安に食べるのがおすすめです♪

醤油・生のオイル(オリーブオイルなど)・塩胡椒・レモン汁などと和えて

パンの上に乗せて食べたり、

マグロのポキにアボカドを混ぜたりして食べるのがおすすめ^^

まとめ

それ以外にも、スーパー大麦、押し麦なども水溶性食物繊維が豊富に含まれているので、少量をお米を炊く時に一緒に入れても良いです。

(※大麦はグルテンを含んでいませんが、グルテンに似た構造のタンパク質を含んでいるので、気になる方は表示を見てご購入くださいね。)

取り入れやすそうな食材を、少しずつ毎日コツコツと食べて行きましょう♪

上記の食材が苦手な方は、水溶性食物繊維が豊富なグァー豆を使ったサプリなども販売がされています。サロンで販売はしていませんが、こちらに、グァー豆については記載があるので、もしご興味がありましたら、ご覧になってみてください。