浜松の腸もみ専門サロン

3D腸デトックス&リンパエステサロンaoiです。

こちらのサロンには、

便秘に悩むお客様が多くいらっしゃいます。

便秘が改善しないのは何故なのか・・・

便秘が本当に辛い・・・

私も本当に悩んできたので、お客様のお気持ちが痛いほどよくわかります。

9割の人が知らない

便秘が改善しない本当の理由をお伝えします。

便秘の原因

まず、便秘の大まかな原因を見ていきましょう。

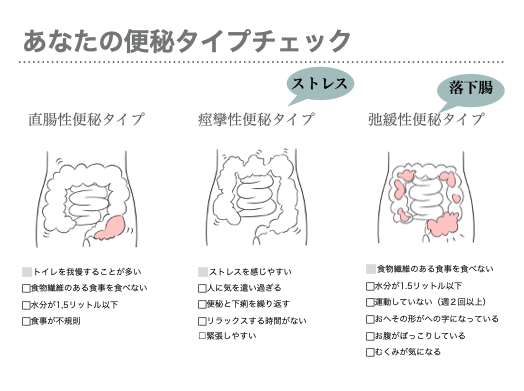

まずは、下の表で簡単に便秘のタイプをチェックしてみましょう。

2つ以上チェックが入れば便秘のタイプに該当します。

年齢とともに腸の動きが弱くなったり、いきむ力が弱くなったり・・・

という便秘のタイプもあります。(これは弛緩性便秘に該当します)

これらが原因となって便秘を引き起こしていることが考えられます。

便秘に対して便秘薬を使うと・・

便秘に悩んでいるときに、頼りたくなるのが

「便秘薬」ですよね。

便秘薬は、一時的にどうしようもなくお腹が張って苦しい時や、吐き気を催す時など、緊急時には使用することは仕方のないことだと思います。

しかし、毎日常用していたり、定期的に内服してしまうことは

絶対にお勧めしません。

便秘薬を定期的に使っていると

・自分で腸を動かす力が弱くなる(動かなくなる)

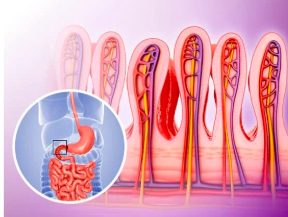

・腸の中が黒くなる(大腸黒皮症と言います)

センナ、大黄(だいおう)、アロエ等の大腸刺激性下剤を長期にわたって飲み続けた結果、大腸の粘膜に色素が沈着し、黒っぽくなった状態です。

などを引き起こし、自分の力で排便することが難しい状態になります。

一生薬を飲み続けていかなければなりませんし、薬を止めるのはそう簡単ではありません。

便秘薬を使っている方は、

・出ないと不安だから飲む

・便秘薬を飲んで出さないとスッキリしない

という不安な気持ちを抱えながら排便をし続けなければなりません。

便秘薬は、できれば内服しないで便秘を解消していきたいですね。

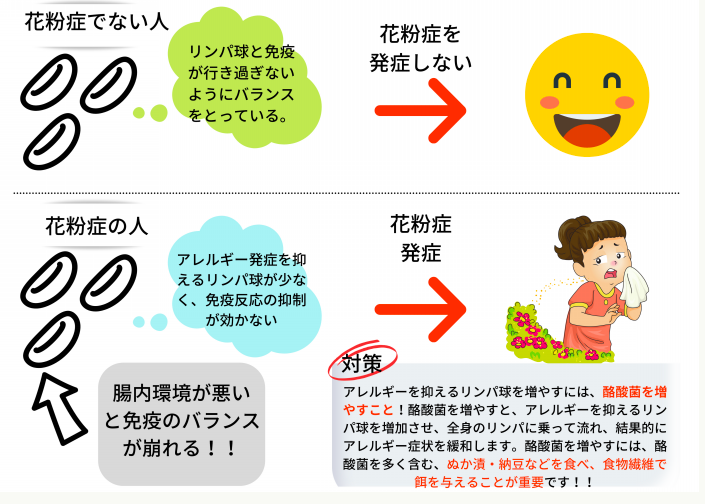

発酵食品を食べればいい!?

便秘改善していくために、腸内細菌のことを気にして、「発酵食品を食べよう!」と思われる方も多いはずです。

私も便秘改善に取り組み始めたときに、そのように思い、一生懸命発酵食品を作ったり、食べたりしていました。

しかし、腸内が弱っている状態で張り切って発酵食品を食べても

あまり効果はないことも・・・

しかも、悪玉菌に加担してしまい、お腹が張ったり、ガスが増えたりすることもあります。

なので、便秘改善=発酵食品を食べるという考えばかりを持つのではなく、お腹の症状を確認しながら発酵食品を食べるなど、注意が必要です。

もちろん、腸の状態が良ければ、発酵食品は大いに味方になってくれますし、積極的に食べて欲しいと思います!

私も、発酵食品大大大好きで、お味噌・キムチ・糠漬けなどなど・・色々作っていますよ♪

便秘改善できない理由は?

便秘を解消したくて、便秘薬を使ったり、

改善したくて発酵食品を食べたり・・・私自身も色々とやってきました。

それでも全然改善できない。

その理由とは何でしょうか。

理由は3つあります。

①酵素不足

1つ目は、「酵素不足」です。

赤ちゃんをピークに、年齢とともに酵素量は減少の一途をたどります。

酵素には

・消化酵素

・代謝酵素

の2種類がありますが、酵素量が減ってきてしまうと消化に優先的に酵素が使われていきます。

代謝酵素=ダイエットや排便に使われる酵素が不足してしまうのです。

酵素は外側から補ってあげないと、自分で作り出すことはできません。

しかし、酵素は

・酵素ドリンクやサプリ(市販も手作りも同様)

・スムージー

などからは摂取は難しいのです。

何故なら、酵素は耐酸性がないために、胃酸で失活してしまうためです。

当サロンで扱っています酵母菌ドリンクは、

腸まで酵母菌が届いて、お腹の中で発酵して酵素を作り出してくれます。

酵素を効率よく摂ることで、排便力を高めてくれるのです。

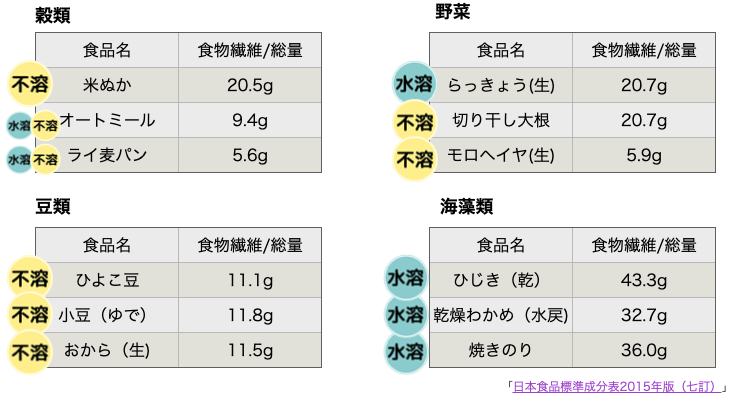

②腸の粘膜を強くする食事が摂れていない

2つ目は、「腸の粘膜を強くしていく食事」が摂れていないことです。

いくら発酵食品を食べても、

腸の根底である粘膜が弱っていたら、何も思うような効果は得られません。

実際の方法はここではお伝えできないのですが、

腸の粘膜を意識した食事改善方法を取り入れていくことで、

腸はみるみる生き返ってきます。

ただし、すぐに効果が出るというものではないので、即効性はある方とない方といらっしゃいます。(私は後者でした)

腸を根本から強くしていく食事

がとても大切になってくるのです。

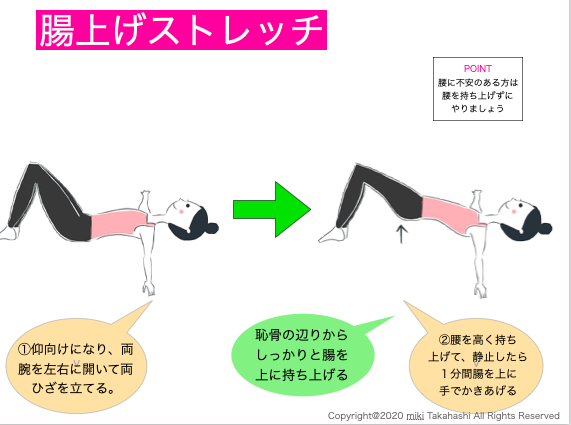

③腸のケアができていない

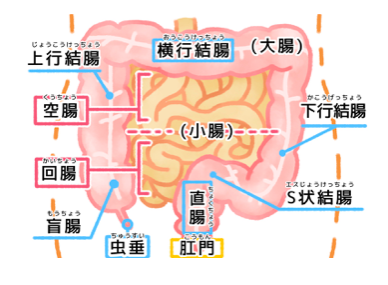

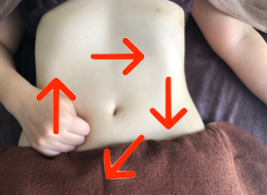

腸のケア=腸もみです。

腸は、外側からの刺激が唯一届く臓器です。

腸の上には骨がないですよね。

まるで、マッサージをしてくれ!と言わんばかりの位置、構造をしていると私は思っています。

外側から位置を整えてあげたり、

優しく手を添えてマッサージしてあげるだけで腸蠕動が促され、

便の位置も移動します。

寝る前の1分でいいのです。

寝る前に腸に触れるだけでも、お腹は柔らかく変化していきます。

お客様でも、毎日続けていらっしゃる方のお腹は

本当に柔らかくなっていくのがよーーーくわかります。

腸もみは便秘を改善していく上で、大切なケアになるので、ぜひ取り入れていただきたいです。

まとめ

便秘を改善できない理由は

①酵素不足

②腸の粘膜を強くする食事が摂れていない

③腸のケアができていない

この3つです。

ぜひ、ご自身の食生活を見直してみて、便秘を改善するきっかけにしてみてくださいね♪